|

"耕读传家,何以为家?"老陈放下手中的锄头,擦了擦额头的汗水,望着远处的山峦若有所思。 "你说现在的年轻人,怎么就不愿意回乡下住了呢?"他转头问我。 我正站在里村的小路上,四周是错落有致的砖瓦房,远处几座现代楼房拔地而起,新旧交织间透露着时代的变迁。作为一名城市记者,我专程来到广西玉林市北流六麻镇采访,寻找乡村振兴的故事。 "老陈,这里的风景确实不错。"我环顾四周,目光停留在他身旁那个用竹篱笆围起的菜园上。菜园里,各色蔬菜长势喜人,几只蝴蝶在其间翩翩起舞。

"是啊,这篱笆都是我亲手扎的。村里现在还保留着这种老式菜园的没几家了。"老陈说着,脸上露出一丝自豪。 里村,这个位于六麻镇郊外的小山村,有着五百多口人。从西向东,一条小河静静流淌,为这方土地带来生机。村中房屋鳞次栉比,小巷交错,仿佛一幅精心绘就的水墨画。 "您知道村里最老的祠堂有多少年历史了吗?"我问道。

"那座啊,至少百年以上了。"老陈指着远处一座古朴的建筑,"你看那些梁柱上的雕刻,还有墙上的标语,都是活生生的历史。" 走近细看,祠堂的砖墙上依稀可见几行毛主席语录,岁月的痕迹让这些文字更显庄重。村里共有三座祠堂,每一座都诉说着里村的历史渊源。 "现在村里年轻人都往外跑,但每逢过节,他们还是会回来。"老陈说,"你看那些新盖的楼房,都是外出打工的年轻人建的。不过我还是喜欢住老房子,踏实。

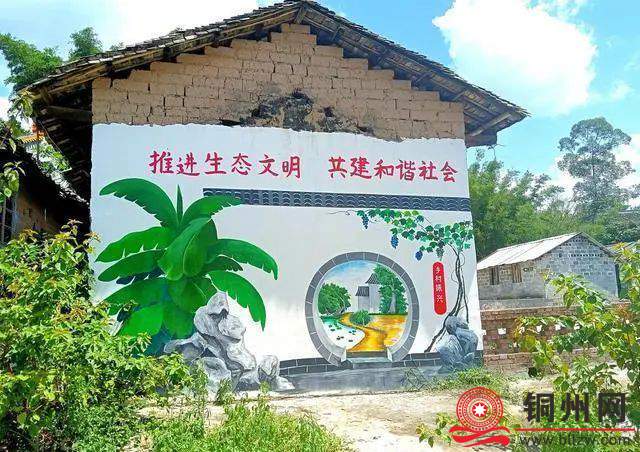

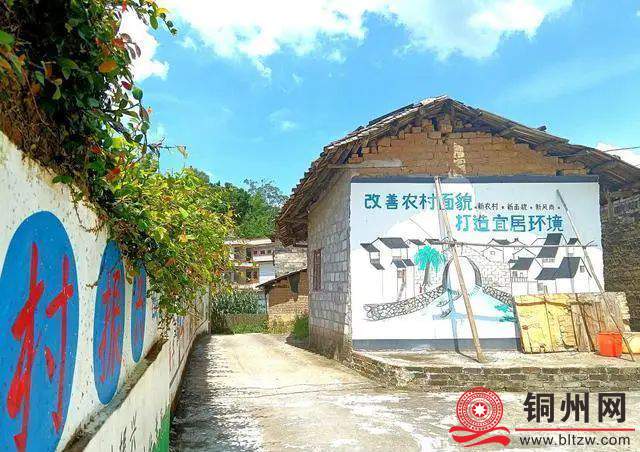

" 确实,在这个充斥着钢筋水泥的时代,里村的砖瓦房显得格外珍贵。它们见证了几代人的生活变迁,承载着数不尽的乡愁记忆。 "最近村里搞了墙画,好看吗?"老陈问我。

顺着他的目光看去,斑驳的墙面上绘着充满生机的图画。有孩童在田间追逐的欢乐场景,有农人耕种的写实画面,还有宣传新农村建设的标语。这些画作既朴实又富有艺术感染力,为古老的村落增添了一抹清新的色彩。 "您觉得现在的乡村生活比以前好吗?"我问。 老陈思索片刻,"各有各的好吧。以前苦,但纯粹。现在生活条件好了,但人心没以前那么齐。

不过,总的国家现在重视农村发展,我们村这几年确实变了很多。" 傍晚时分,炊烟袅袅升起。几个孩子从村口的小学放学回来,背着书包,叽叽喳喳说个不停。老人们搬着凳子,坐在房前闲话家常。 这般生活场景,在城市里早已难觅踪影。

"你知道为什么我们村叫'里村'吗?"老陈突然问道。 我摇摇头。 "据说是因为我们村在六麻圩的里面,所以就叫里村。简单吧?"老陈笑着说,"但简单的名字,有时候反而让人记得更深。

" 夕阳西下,暮色渐浓。我站在村头的小河边,看着金色的阳光洒在河面上,波光粼粼。远处的山峦如黛,近处的菜园碧绿如画。 这一刻,我忽然明白了为什么越来越多的城里人向往回归田园。 在现代化建设的浪潮中,像里村这样的村落,正在努力保持着自己的本色。它们既不拒绝新事物的到来,又坚守着传统的气息。这或许就是乡村振兴的真谛:既要让农村变得更美,更要让农民过得更好。 临走时,老陈送给我一把自家种的青菜。 "常来啊,"他说,"我们村虽小,但四季都有不同的风景。" 看着渐行渐远的里村,我想起一位作家说过的话:乡村,是中国人精神的原乡。在这里,我们能找到最初的记忆,最真的感动。 乡村振兴不仅是一场经济的振兴,更是一场文化的觉醒。像里村这样的村落,正在用自己的方式诠释着新时代的乡村生活。它们保留着传统,又拥抱着变革;守护着乡愁,又创造着新意。 在这片热土上,我们看到的不仅是秀美的山水,更是中国乡村的未来。

|