|

甘浩宇 2018年毕业于中央美术学院

展览 作品《惊梦》参加中央美术学院本科生毕业展,中央美术学院美术馆,2018 玻璃作品《欢喜佛》参加“琉璃”展览,中央美院雕塑系通道画廊,2017 参加“西冶工坊”琉璃创作实践,山东中国,2017 主持中央美术学院雕塑系雕塑论坛讲座《象罔计划》,中央美术学院雕塑系多功能厅,2017 陶瓷作品《百诗衣》参加“瓷儿——材料与观念”展览,中央美院雕塑系通道画廊,2017 影像装置作品《头发计划》参加“初探——影像与材料实验”展览,中央美术学院雕塑系通道画廊,2016 被推选为中央美院雕塑系雕塑论坛学生主席,2015 参加国际青年金属夏令营“钢铁之夏” ,太原中国,2015 综合材料作品《lobster》入围雕塑系“我的2015”创作展,中央美术学院雕塑系通道画廊,2015

获奖 作品《百诗衣》获“我的2016”创作展入围奖,中央美术学院雕塑系通道画廊,2016 绘画作品《沿江路尽头无人欣赏的风景》获“材料与表达”展览一等奖,中央美术学院校史陈列馆,2014

作品欣赏

造园系列之《惊梦》 270*240*250cm

我从小就和山水结缘,喜欢爬山,国画开蒙学的是山水。本科这几年一直想用瓷做关于山水的作品,因为山水承载着中国人的精神向往,但是用陶瓷做山水题材却是古往今来都有人做的事情,所以很难去找到突破口——我想呈现一种不同常规的青花瓷的视觉体验。所以我尝试了用瓷片拼接的方式,来组合成复杂的山形空间,近看每一片瓷片是单独的山水画,他们的内容互相联系但不是完全连续,有时间和空间的既联系又错乱,在观众的游走和观看中体现一种夹杂着时空感的“如在画中游”的感觉。

造园系列之《惊梦》 270*240*250cm

造园系列之《惊梦》 270*240*250cm

造园系列之《惊梦》 270*240*250cm

大学期间考察了很多江南园林,对我创作的影响很大,我的毕业作品希望在有限的展位里,去像古人一样造园。当代艺术有很多人用架上瓷雕塑和器物做作品,观众和作品的关系只在眼睛,但我想在这个作品中做到的是观众在瓷的空间中游走,我把瓷器物表面的质感和古代山水绘画放到叠石空间中。用古人叠石的方法,融合园林里山墙、石阶、戏台的元素,去营造一个空间。使整个作品就是一幅山水画,人在作品中游走,就是人在画中游、园中游,人在其中游走,又有在园林中移步换景的感觉。

造园系列之《惊梦》 270*240*250cm

造园系列之《惊梦》 270*240*250cm

造园系列之《惊梦》 270*240*250cm

碎片的方式解决了大型瓷器烧造的难度问题,但是也大大增加了制作的工序和时间。制作的时候,我会按照古代陶瓷器物上的造型和装饰的逻辑去分割瓷泥片,比如宋代的青瓷白瓷,还有元青花。每一块瓷片有正反两面,上釉的一面就是我自己用青花料画的古代山水,或者用古代瓷器的刻花技法,模仿的是元青花和宋代瓷器的表面质感。 反面则就是用汉字写的每一块瓷片自己的编号,以及相邻瓷片的编号。每一块瓷片烧之前都打上眼,最后再用铜丝一片片绑起来。

造园系列之《惊梦》 270*240*250cm

造园系列之《惊梦》 270*240*250cm

造园系列之《惊梦》 270*240*250cm

我们当代的流行文化是与中国古代的精致文化是割裂的。我们常听说要学习传统,又要有当代性,直到研究了德国当代艺术大师基弗的创作方法,领悟到他的作品背后的东西,他从德国的文化的传统出发,从中去找到自己的文化身份,又找到一种强大的个人的作品语言。他的创作方式对我有很大启发,也是我创作的方法论的来源(并非视觉形式的模仿)。通过做这个作品,也是对我整个四年雕塑系的总结,我把整个“造园”活动当作一个大雕塑去做,在有限的空间内尽量营造丰富的路径和细节,做作品的过程就是对传统文化学习的过程——读书、看古代绘画、逛园子、在景德镇研究一些宋元瓷器的标本,学习古代的精致技法,比如贴塑、刻划花、印花、青花绘画等等。最后通过一系列复杂而繁琐的劳动,在诸多方面的学习中凝练出一种纯粹的视觉形式语言。

造园系列之《惊梦》 270*240*250cm

造园系列之《惊梦》 270*240*250cm

造园系列之《惊梦》 270*240*250cm

造园系列之《惊梦》 270*240*250cm

造园系列之《惊梦》 270*240*250cm

造园系列之《惊梦》 270*240*250cm

造园系列之《惊梦》 270*240*250cm 其他经典作品

《掇山小稿之一》 瓷、釉下青花 13*5*27

《掇山小稿之一》 瓷、釉下青花 13*5*27

《掇山小稿之二》 瓷、釉下青花 13*5*15

《掇山小稿之二》 瓷、釉下青花 13*5*15

《掇山小稿之练刀虎》 青白瓷 25*18*22

《掇山小稿之练刀虎》 青白瓷 25*18*22

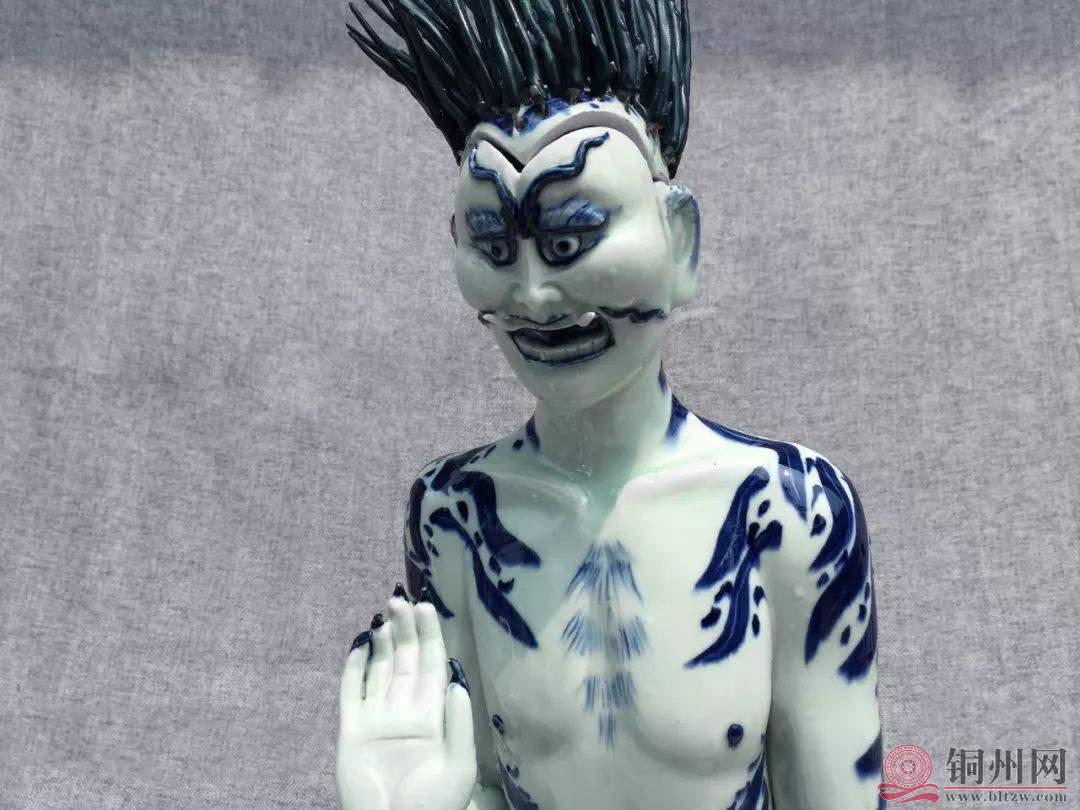

《掇山小稿之打》 瓷、釉下青花 26*12*43

《掇山小稿之打》 瓷、釉下青花 26*12*43

《掇山小稿之松下戏虎》 瓷、釉下青花 49*13*30

《掇山小稿之松下戏虎》 瓷、釉下青花 49*13*30

《掇山小稿之惊梦局部》 瓷、釉下青花 57*31

《掇山小稿之惊梦局部》 瓷、釉下青花 57*31

《掇山小稿之嗔》 瓷、釉下青花 66*24*72

《掇山小稿之虎食人》 瓷、釉下青花 35*18*15

《掇山小稿之虎食人》 瓷、釉下青花 35*18*15

《掇山小稿之虎食人》 瓷、釉下青花 35*18*15

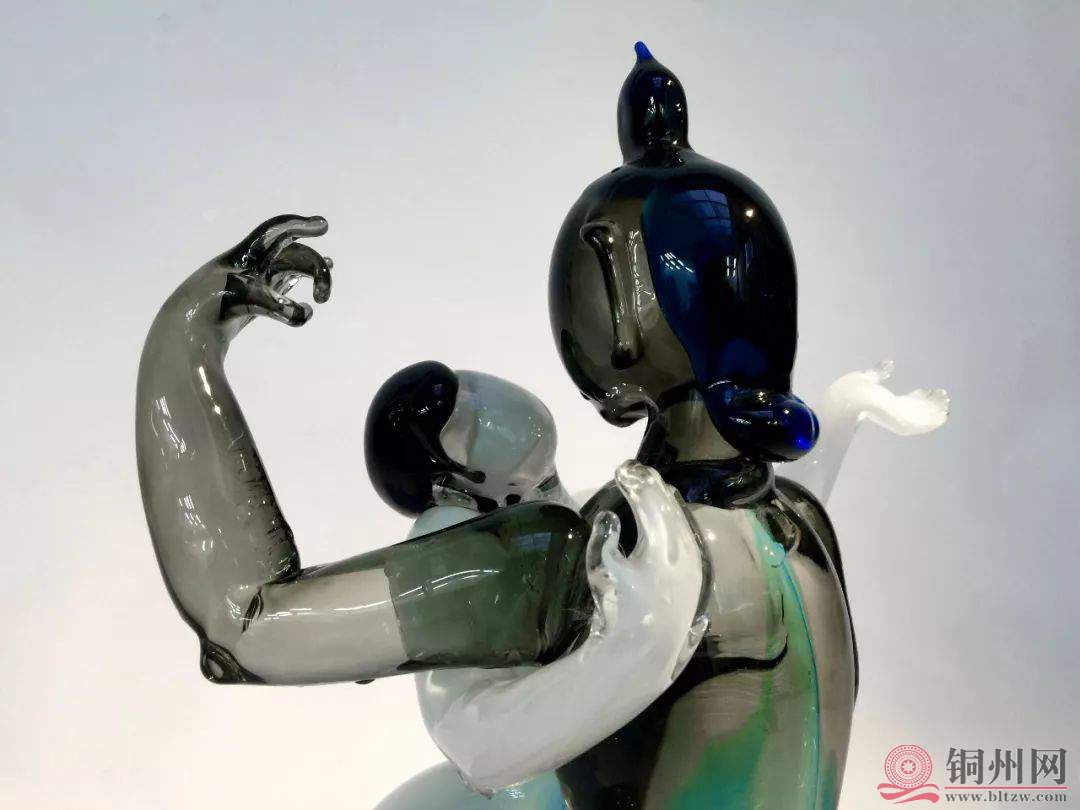

《欢喜》 琉璃 35*35*60

《欢喜》 琉璃 35*35*60

《欢喜》 琉璃 35*35*60

从小县城走向中央美术学院的孩子 甘浩宇在就读中央美术学院期间,被推选为中央美院雕塑系雕塑论坛学生主席,其作品多次获奖并展出,如绘画作品《沿江路尽头无人欣赏的风景》获“材料与表达”展览一等奖,在中央美术学院校史陈列馆展出;陶瓷作品《百诗衣》获“我的2016”创作展入围奖,参加“瓷儿——材料与观念”展览,在中央美术学院雕塑系通道画廊展出;综合材料作品《lobster》入围雕塑系“我的2015”创作展;玻璃作品《欢喜佛》参加“琉璃”展览;影像装置作品《头发计划》参加“初探——影像与材料实验”展览等。 甘浩宇告诉记者,他出生于1992年,小学在北流市陵城小学就读,初中则在印塘初中。他是从幼儿园开始喜欢上国画的,父母都是普通的基层干部,但为了培养孩子的兴趣,专门为他在玉林找了名师指导,先师从陈彩功老师学国画,后来陈彩功老师又推荐他去跟刘昌荣老师学习西方绘画。 “每周周末都从北流赶去玉林,爸爸开摩托车送我去,刮风下雨也去。我长大后才知道,学画画是很费钱的,而我们家只是普通的工薪阶层。所以我很感激父母的全力培养。” 甘浩宇初中毕业后考上中央美术学院附中,毕业后因学业出色被直接保送至中央美术学院。从大二开始主攻雕塑,之前一直是专攻绘画。 记者问:“你父母觉得你是天才吗?还是——就算你不学这个专业,不会以此为生,他们也愿意培养?” 甘浩宇说:“父母一开始纯粹是培养我的兴趣,我父亲也很喜欢书画。我不认为我是天才,在广西读书的时候相对于同学们我的绘画天赋是要高一些,可是更上一个平台之后会发现,有很多高手,自己可能就是很平庸的一个,所以从小地方出来的人就要更加努力。” 问起未来的设想,甘浩宇说,毕业后想先去世界各地驻场艺术创作,从更高的文化视野上指导创作实践;也会多读一些艺术哲学的理论思想,不断地突破自己的局限。 |